沖縄の過去を見つめるミヤコヒキガエルの標本研究

沖縄の過去を見つめるミヤコヒキガエルの標本研究

1945年、沖縄の那覇北部で採集された「ミヤコヒキガエル」の標本が、長年にわたる調査の結果として発見されました。この標本は、大阪市立自然史博物館の石田惣学芸員を中心にした共同研究グループによるもので、沖縄生物学会誌に掲載されることが決定しました。

研究の背景

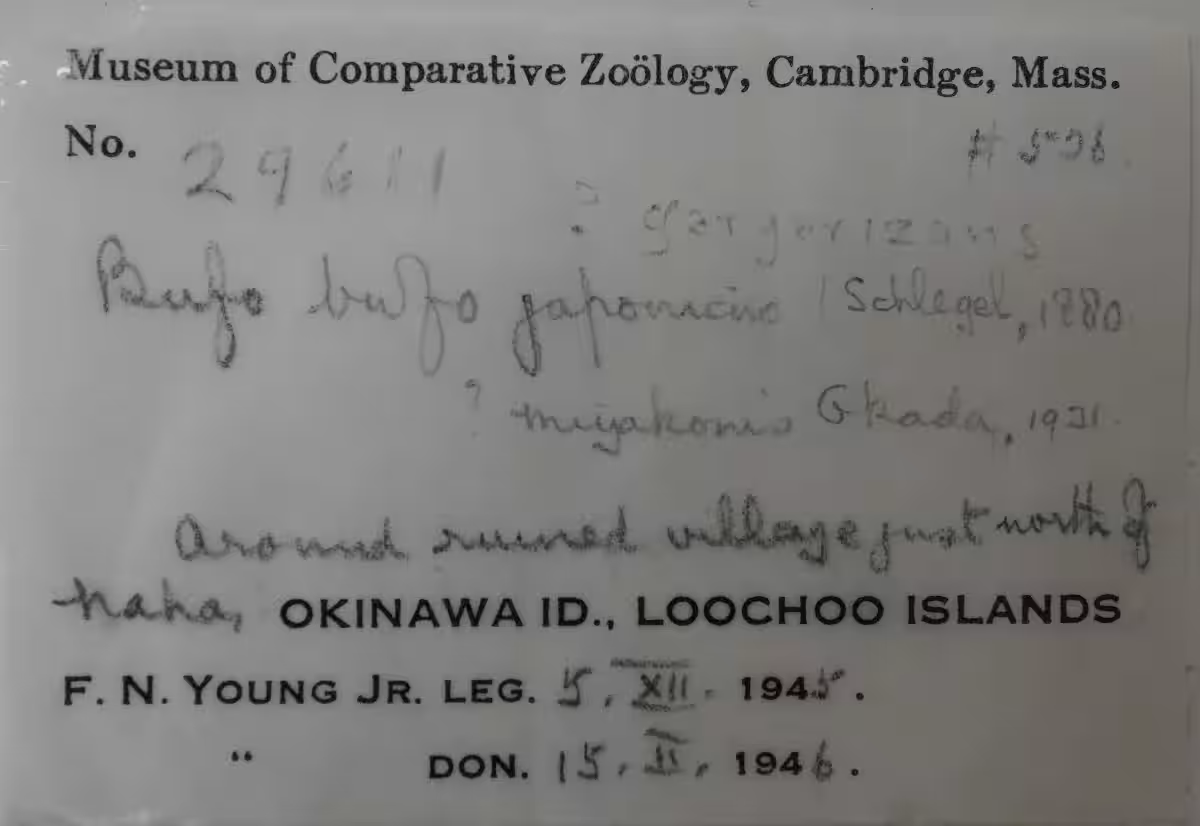

この研究は、ハーバード大学の比較動物学博物館に保管されている標本の調査から始まりました。調査チームは、1945年12月にミヤコヒキガエルのオスの標本を確認し、詳細な分析を進めました。ミヤコヒキガエルは宮古諸島の固有種であり、沖縄島には自然分布していないことがあらためて認識されました。特定の時期に沖縄に導入された個体が、長期間生息していたことを示す興味深い結果が得られたということです。

導入の歴史と影響

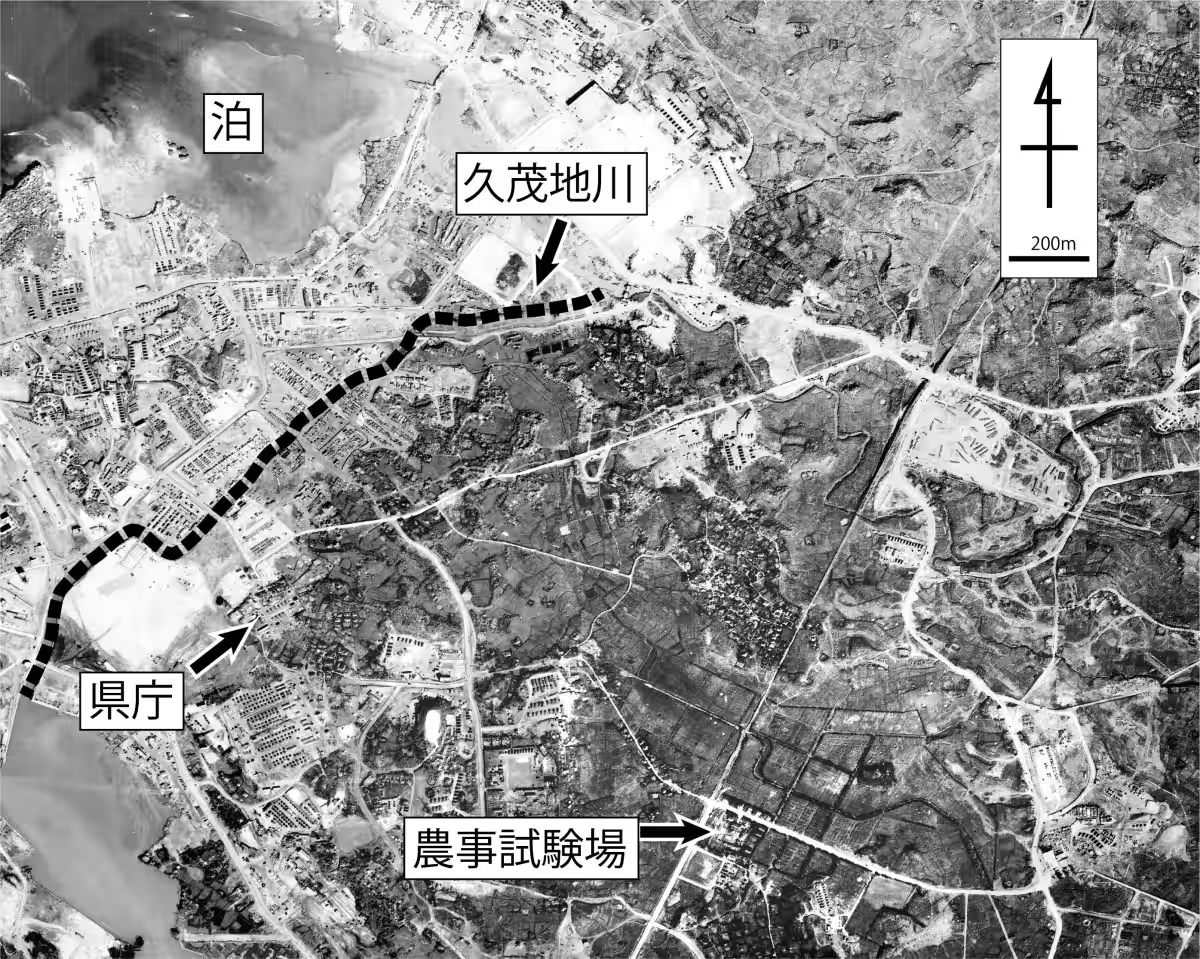

1930年代、沖縄県農事試験場によってサトウキビ畑の害虫駆除を目的として、旧眞和志村に約100匹のミヤコヒキガエルが導入されました。文献記録をもとに、これらが那覇市の北部周辺にまで広がっていたことがわかりました。この標本の存在は、当時の生物導入の影響を考える上で重要な証拠となっています。驚くべきことに、導入された個体群は少なくとも8年間にわたって自立して存在していたということです。

現在、沖縄島においてミヤコヒキガエルは確認されていないものの、この標本記録は今後の生物多様性や生態系への影響について新たな視点を提供します。特に、導入生物がその地で定着するリスクについての周知は不可欠です。

ミヤコヒキガエルの魅力と懸念

ミヤコヒキガエルは、その独特な生態が魅力とされる一方で、ペットとして流通していることから不適切な放逐が懸念されています。沖縄島を含む原産以外の地域では、自生していない生物が環境に与える影響について、改めて教育と啓発が求められています。自然生態系の保全には、移入生物の管理とその影響を理解することが重要です。

研究者の声

この研究で重要な役割を果たした石田惣学芸員は、「標本がもたらす過去の記録は、私たちの理解を深める上で非常に意義があります。沖縄の生態系を守るためには、より多くの人々にその重要性を伝えたい」としています。今後の調査研究では、この標本の採集者であった米軍のフランク・N・ヤングJr.との関連性の解明も進められる予定です。

まとめ

沖縄の自然史を理解するために欠かせないミヤコヒキガエルの標本発見を通じて、私たちは生物多様性の重要性とそれに対するリスクを再認識する機会を得ました。この研究が引き起こすさらなる議論や啓発活動が、沖縄の自然環境の保全へ向けた第一歩になることを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。