流しパフォーマーが切り拓く新時代、インバウンド対応の全貌とは

流しパフォーマーが切り拓く新時代、インバウンド対応の全貌とは

かつて昭和の飲食店街を賑わした流しパフォーマーたちが、令和の時代に世界を相手に再び動き出しています。最近、日本は円安や万博開催の影響を受け、2025年の上半期には過去最多の訪日外国人旅行客が予想されています。このような背景の中、流しパフォーマーたちもインバウンド観光客を意識する動きを一層強めています。

流し文化の再興

流しパフォーマーたちは、日本の横丁文化の復活に伴い、全国各地で飲食店に彩りを加えてきましたが、最近では特に外国人観光客に向けた新たな施策に取り組んでいます。2025年5月には、豊島区で流し向け講座「流しの教習所」が開催されました。この講座では、海外でも活躍するSAMURAI PERFORMERS synのYAMATO氏による特別講義が行われ、インバウンド対応のための英語MC術や観光客の心を掴む選曲、パフォーマンスの工夫が紹介されました。受講者たちは熱心にメモを取り、その様子が印象的でした。

流しの未来を見据えて

流しアーティストたちの活動は、今後どのように発展していくのでしょうか。全日本流し協会では、さらに多くのパフォーマーを輩出し、「職業としての流し」を支える制度づくりを進行中です。2023年に25会場で行われていた流し活動は、2024年には33会場、2025年には64会場に拡大する計画です。この成長スピードは、まさに一大ムーブメントを生み出していると言えるでしょう。

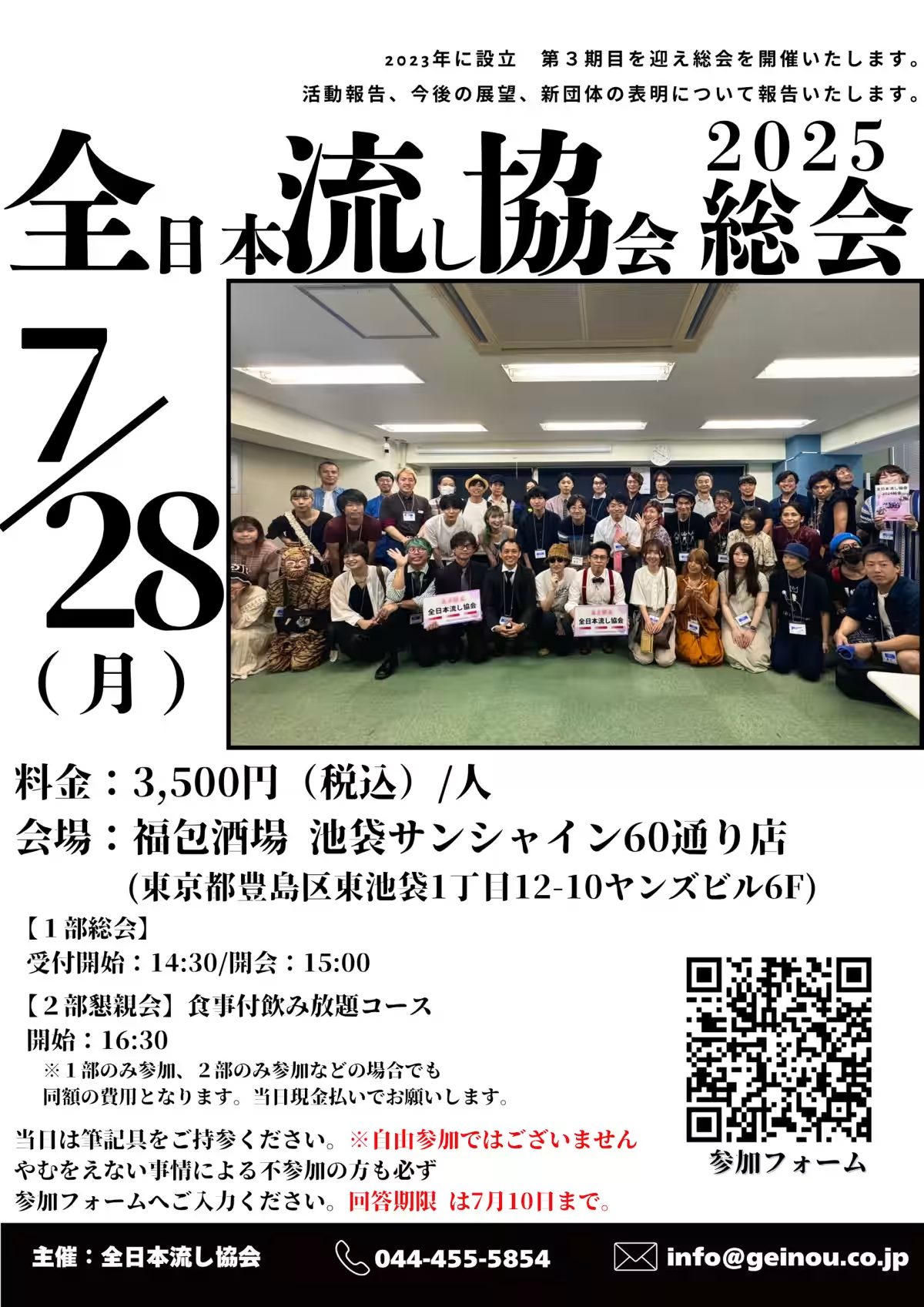

全日本流し協会2025総会

流し業界の現在と未来を語り合う場として「全日本流し協会2025総会」が開催されます。2025年7月28日(月)には福包酒場 池袋サンシャイン60通り店にて行われ、これまでの活動報告や今後の展望について共有される予定です。総会には全日本流し協会に所属・関係するメンバーが参加でき、定員は50名となっています。また、懇親会も予定されており、食事や飲み放題が楽しめる催しも用意されています。

流しの歴史と文化

流しの起源を辿ると、江戸時代のかわら版屋にまで遡ることができます。当時、文字が読めない市民のためにかわら版が読み聞かせされる必要があり、その流れから「演説師」が生まれました。演説師たちはその後、時事ネタを歌に乗せて伝える「演歌師」となり、お客を惹きつける存在へと成長しました。

流し文化は明治から昭和にかけて繁華街で多くの人々に親しまれましたが、カラオケの普及とともにその数は減少していきました。しかし、2020年代に入り飲食店が集まる「横丁」の人気が再燃し、流しアーティストたちの活動も再び活気を取り戻しています。

「横丁文化が続く限り、流しも100年以上続く文化になる」と語るのは、全日本流し協会の代表理事、岩切大介氏。彼は、業界の再興を目指して次の6つの目標を掲げています。

1.文化の再興、継承

2.全国への普及

3.地位の向上

4.健全なガイドラインの共有

5.適切な税務財務の遂行

6.行政や著作権団体との連携

流しを「文化的な仕事」として理解し、そこに関わる人々の意識改革や労働環境の整備が進めば、全国的に流し文化が普及し、アーティスト自身の認知度向上が期待されます。行政や関係機関との連携を深めることで流し文化の地位向上を図る取り組みが進んでいます。

まとめ

流しパフォーマーたちが、新たな時代を迎え、外国人観光客を迎え入れるために進化を続けています。全日本流し協会の活動を通じて、流し文化の再興・発展に期待が高まる中、彼らのパフォーマンスがどのように進化していくのか、引き続き注目が必要です。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。